Pensée conventionnelle et pensée non-conventionnelle

- Julien Dzn

- 8 janv.

- 11 min de lecture

Dernière mise à jour : 29 janv.

Il existe plusieurs modes de pensée qui puissent être définies (la pensée inductive ou déductive, la pensée analytique, systémique, intégrative), etc.

Indépendamment, la pensée conventionnelle et la pensée non-conventionnelle sont deux tendances possibles dans le mode de concevoir, modeler et créer le monde.

Lorsque la civilisation est confrontée à des enjeux majeurs (environnementaux, politiques, diplomatiques, économiques, etc), répéter les mêmes méthodes traditionnelles déjà éprouvées ne suffit plus, ce qui risque de générer une impasse voire un effondrement global. Le même cas de figure peut exister au sein d’une société, d'un système social, politique, ou éducatif, d’une entreprise, d’une relation, d’une vie personnelle.

La pensée conventionnelle

C’est le mode de faire par défaut, majoritaire. L’enfant est conditionné par son éducation, les standards sociaux, la culture de masse, les codes de son milieu. Dans la vie professionnelle et la vie en société, l’adulte étouffe souvent son Enfant intérieur, son Fripon, son être créatif. Il devient le bon citoyen, qui suit ou défend la loi, répète les codes, les règles, la stabilité, le statu quo. Ce rôle est responsable, fiable, sérieux, conforme, celui de l’Enfant adapté soumis ou du Parent normatif.

L’individu qui suit une pensée conventionnelle se réfère souvent à une norme ou autorité fortement intériorisées, doutant et craignant souvent de pouvoir suivre sa propre boussole intérieure, celle-ci étant peu conscientisée et exprimée. Il procède davantage par imitation ou reproduction que par créativité.

La pensée non-conventionnelle

(aussi nommée Out-of-the-box thinking)

Tout changement dans l’histoire et dans la société passe par l’élan d’un esprit qui est sorti des sentiers battus, qui a défié la norme et l’autorité, dépassé les préjugés communs et repoussé les limites du savoir disponible. L’innovation et le progrès social passent inévitablement par une remise en question du consensus admis. Le rôle d’apporter ce changement est celui de l’inventeur, du visionnaire, de l’explorateur, du créateur, du philosophe…

L’individu qui suit une pensée non-conventionnelle a tendance à se démarquer par la liberté qu’il prend par rapport aux règlements et aux normes extérieures : cela peut lui valoir soit l’appréciation, soit la méfiance, selon que son inventivité soit adéquate dans le milieu où il évolue. Il s’évertue à résoudre des problèmes complexes nécessitant créativité, ingéniosité, transformation.

Par exemple : la découverte des Amériques, la Révolution française, l’invention d’Internet, l'intelligence artificielle… chaque progrès comportant ses effets bénéfiques ou nouveaux défis (le confort moderne et l’hyper-consumérisme avec son coût environnemental depuis 1950...). Autre exemple, l’essor de la presse au XIXème a engendré une société de l’opinion publique, et aussi de l’influence politique sur les masses. Aujourd’hui, les empires médiatiques génèrent une guerre de l’information et une guerre cognitive accrues au XXIème siècle.

En sciences, la pensée conventionnelle suit souvent le consensus scientifique de l’époque, et dans certains excès, peut parfois se rattacher au scientisme (considérer que seules la science et la rationalisation sont les modes de connaissance possibles et valables, excluant entre autres l’intuition, la philosophie, la spiritualité...).

Ce consensus scientifique est remis en question dès lors qu’une invention le contredit et est par la suite validée par le temps. Le changement et l’évolution font partie intégrante du corpus scientifique.

Apporter de nouvelles perspectives mises au goût du jour est souvent indispensable, sans quoi un domaine finit par se scléroser, ou s’auto-entretenir dans ses préjugés et ses allants de soi, parfois caduques. La pensée non-conventionnelle n’ignore pas les normes ou les connaissances disponibles à un instant donné ; cependant elle en perçoit les éléments restrictifs ou limitatifs.

Si toute pensée originale ou extravagante n'est pas forcément cohérente avec le réel ou véridique en soi, en revanche les grandes inventions et découvertes sont souvent iconoclastes et vont à l'encontre des croyances populaires admises.

La croyance populaire (doxa) se heurte toujours à un seuil de l’impensé ou de l’irrésolu, que ce soit dans les sciences, dans le socioculturel, et bien d’autres domaines. Les habitudes, les traditions, les auto-restrictions, lorsqu’elles sont limitantes, enferment l’individu et la société dans une marche automatique vers une impasse.

L’humain ne peut survivre aux enjeux de son temps que par son esprit d’adaptation et d’innovation. Autrement, il devient inadapté, dépassé par son époque. Sans cet effort ou cet esprit d’adaptation, plusieurs civilisations ou organisations se sont éteintes. Ceci ne signifie pas rejeter toute tradition ou tout ce qui vient du passé. Il s’agit plutôt de mise à jour ou de métamorphose inhérentes à toute l’histoire humaine (technologie, inventions, etc).

Dans un monde devenu de plus en plus complexe, les moins autonomes dans leur manière de penser finissent par suivre le mode de pensée commun, les méthodes traditionnelles et les idéologies de masse. Ce sont les individus qui se réinventent qui sont à même d'être porteurs de nouvelles solutions et permettent au monde d’évoluer et d’avancer.

Avantages et inconvénients :

Pensée conventionnelle :

L’avantage de la pensée conventionnelle est de viser la sécurité, la fiabilité, la pérennité, la faible prise de risque, de garantir un mode de vie en apparence contrôlé.

Son inconvénient est de se limiter au monde connu, de ne savoir gérer que des problèmes déjà répertoriés. L’individu suit les normes collectives ou une autorité de référence, pour sa propre survie et le maintien dans son milieu et sa situation, au moins de manière provisoire.

Pensée non-conventionnelle :

L’inconvénient de penser de manière non-conventionnelle est le décalage qui s’ensuit par rapport à ses contemporains, d’être isolé voir rejeté par la société du fait d’être en avance par rapport à son temps, ou encore le risque d’échec par manque de soutien ou de crédibilité vis-à-vis du grand nombre. De même, une absence totale de cadre peut mener l'individu à un mode d'être erratique voire contre-productif.

Son avantage est que les défis qu’elle résout s’ensuivent d’une innovation et d’un progrès humain (scientifique, artistique, culturel, civil, etc). Elle permet aussi souvent une compréhension du monde avec plus de subtilité et d’acuité. Cet individu agit souvent personnellement et de sa propre volonté, mais souvent dans une visée collective.

Sans les opposer radicalement, ces deux modes de penser ont leur importance individuellement, collectivement, et dans une perspective intégrative.

Tout individu peut se montrer conventionnel ou non-conventionnel dans différentes sphères de sa vie : professionnelle, personnelle, loisirs, intérêts, etc.

Proposer un nouveau produit, une nouvelle marque, une œuvre originale, une nouvelle manière de consommer, d’habiter, d'éduquer, d'enseigner, de sensibiliser ou de penser… Toutes ces propositions relèvent de l’innovation. Toute proposition n’aboutit pas à un succès dans le temps ; néanmoins, toute innovation est le fruit mûr d’une tentative et d’une prise de risque qui sont nécessaires à sa réalisation.

Quelques outils susceptibles d'indiquer une tendance à la pensée conventionnelle / non-conventionnelle :

Le test de Torrance :

Le test de Torrance, élaboré dans les années 50 par Ellis Paul Torrance, évalue la créativité, la pensée divergente et l’aptitude à résoudre des problèmes. Les quatre grands critères évalués sont les suivants : la fluidité, la flexibilité, l'originalité et le caractère élaboré des idées proposées par le répondant.

Les 12 Archétypes de Jung :

Dans les 12 Archétypes de Carl G. Jung, la pensée conventionnelle (ou l’absence de pensée non-conventionnelle) s’associe au Citoyen (ou l’Homme ordinaire), rôle qui nous pousse à nous adapter et à nous conformer aux attentes sociales, familiales, culturelles en ayant un masque social adapté (Persona). Il nous enferme dans un rôle convenu et prévisible, rassurant et confortable, mais à terme, limitant dans la croissance et l’évolution intérieures, car nous éloignant du Soi.

Il est probable que cet archétype soit plus présent chez une large partie de la population.

En revanche, la pensée non-conventionnelle se rapproche des archétypes du Magicien, du Créateur, de l’Explorateur, ou bien du Rebelle, entre autres, qui sont dans notre psychisme les figures ou forces qui ont une nature plus iconoclaste, innovatrice ou révolutionnaire. Chacun à leur façon, ils aspirent au changement, à la découverte, à l’enrichissement, à la transgression pour l’évolution. Un individu dont la vie stagne est souvent appelé à faire appel à ces énergies régénératrices (ainsi qu’au Héros) pour se renouveler.

L’Ombre du Citoyen est le conformisme, le panurgisme, l’hyper-adaptation aux normes, la stagnation, le manque d’esprit critique vis-à-vis de l'autorité, ainsi que le manque de volonté propre et d’autodétermination.

L’Ombre commune du Magicien et du Rebelle est souvent l’esprit de transgression ou de provocation, l'inconstance, la difficulté à vivre dans le statu quo ou le consensus normatif dominant.

La pensée neuro-divergente :

Certains syndromes ou troubles comme le Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDA(H)), les Troubles du Spectre Autistique (TSA), les Dys- comme la dyscalculie, la dyspraxie, etc), peuvent s’accompagner de troubles de l’apprentissage, voir de difficultés d’intégration.

Toutefois, ils amènent aussi parfois une forme de pensée originale ou créative, des intérêts spécifiques et intenses (dans le cas du TSA) ou du moins, des attitudes et perceptions neuro-divergentes, dont une forme de pensée parfois non habituelle et non typique. De nombreux artistes ou scientifiques semblent avoir eu de tels troubles (Einstein, Elon Musk, Mark Zuckerberg, …)

Le Quotient Intellectuel ou Haut potentiel intellectuel :

Le QI est un facteur mesurant l’intelligence d’un individu, en fonction de quatre grands indices (Compréhension verbale, Raisonnement perceptif, Mémoire de travail, Vitesse de traitement). C’est la mesure la plus quantifiable, bien que favorisant certains modes cognitifs par rapport à d’autres. Le QI d’un individu reste stable durant sa vie, hors maladies ou accidents.

Si le QI donne une mesure des aptitudes cérébrales d’un individu, il n’indique pas s'il exploite celles-ci. De plus, la composante environnementale (familiale, éducative, sociale, professionnelle...) est également susceptible de stimuler ou non l'individu. Néanmoins, les personnes ayant un haut score ont généralement tendance à faire preuve de plus de curiosité, de créativité et d’inventivité dans des domaines extrêmement variés, que ce soit en sciences, en savoir-faire, en arts, y compris de manière pluri-disciplinaire, etc, et à comprendre des problématiques complexes et à y apporter des solutions innovantes.

Les personnes à haut QI perçoivent souvent les incohérences et les limites des narrations dans le groupe social.

Dans le modèle des Big Five, un individu avec Haut potentiel tend à avoir en moyenne une Ouverture à l’expérience plus élevée.

Haut Potentiel Laminaire et Complexe :

Le HPI Complexe a souvent un QI hétérogène.

Il est souvent intuitif, subjectif, désinhibé, créatif, parfois frustré ou en décalage par rapport aux autres. Il est davantage décrit comme ayant potentiellement des difficultés d’apprentissage ou d’intégration.

Le HPI Laminaire a souvent un QI homogène.

Il est souvent analytique, objectif, contrôlé, performant, discipliné, responsable, plus résilient, bien intégré ou adapté socialement et professionnellement.

Les HP Laminaires sont plus conformistes, efficients et performants dans le système professionnel, tandis que les HP Complexes sont plus rebelles, non-conventionnels, mais aussi moins adaptés.

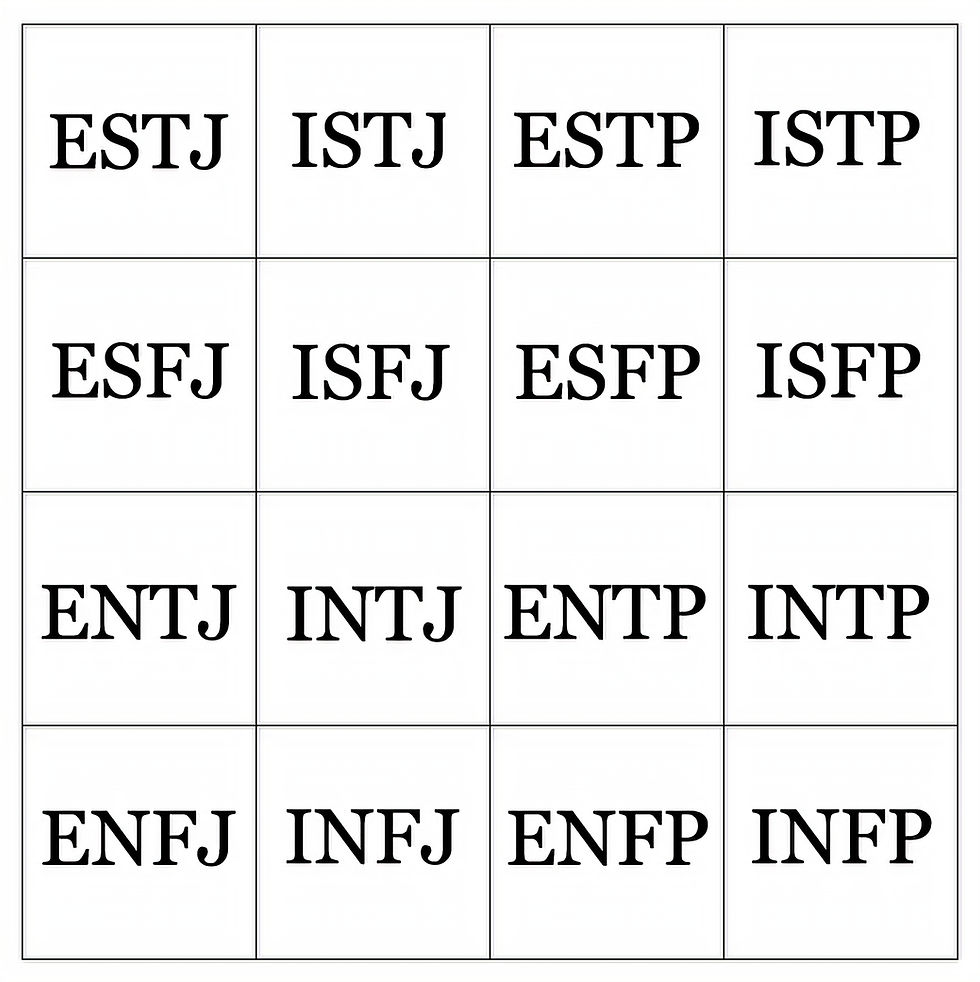

Le MBTI (Myers Briggs Type Indicator) :

Issus des Types psychologiques de C.G.Jung, les 16 Types du MBTI évaluent chez les individus leurs Préférences et leurs Fonctions cognitives, ainsi que leurs modes privilégiés de percevoir et traiter les éléments du réel.

Les individus à Préférence Sensation (S) ont tendance à privilégier les données factuelles, concrètes, détaillées, un raisonnement factuel, linéaire, séquentiel, ainsi que des méthodes déjà prouvées par l’expérience.

Ils constituent environ 75% de la population.

Les individus à Préférence Intuition (N) ont tendance à privilégier une vision globale, les possibilités et les liens entre les idées et les éléments, un raisonnement arborescent ou convergent, ainsi que les nouvelles méthodes de faire et de pensée.

Ils constituent environ 25% de la population.

Note : les individus à Préférence S ou N peuvent tous deux être créatifs ou inventifs, mais les S privilégieront un rapport concret et immédiat au réel, et les N un rapport abstrait et global au réel.

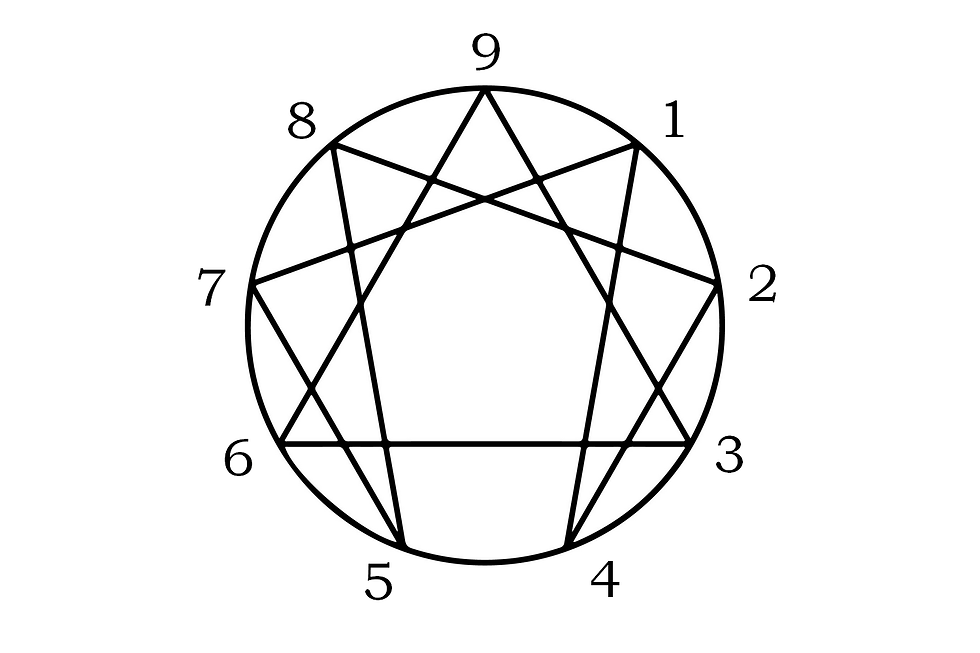

Ennéagramme :

Le modèle de l’Ennéagramme indique pour les individus leur structure égotique et motivationnelle profonde. C’est un puissant outil de connaissance et d’évolution intérieure, à la fois de développement personnel, de psychologie, et de spiritualité (reconnexion à l’Essence et à la nature véritable).

Au XIXème siècle déjà, les penseurs Nietzsche et Schopenhauer, individus probablement de type 5 (certainement peu adaptés aux conventions et à leur société…), s’interrogeaient déjà sur les traits de caractère les plus fréquents chez l’homme, et mentionnaient la méfiance et la paresse. Aujourd’hui, on s’accorde à estimer que les types 6 (Peur, Doute) et 9 (Oubli de soi) sont un peu plus fréquents dans la population que les autres types.

Bien que tous les neuf types puissent avoir une pensée conventionnelle ou non-conventionnelle, on peut remarquer certaines tendances fréquentes :

Pensée non-conventionnelle plus marquée : 4,5,7,8*

Neutre ou pas de préférence marquée : 3

Pensée conventionnelle plus marquée : 1,2,6,9

Le Centre Mental (5,6,7) est le plus enclin à avoir une forte inventivité de par son aisance à cerner le monde par le biais de représentations, stratégies, ensemble de causalités. Il est relié à l’instinct d’adaptation au monde (Ichazo).

Les types 5 (Hyper-spécialisation) et 7 (Planification) sont enclins à penser de manière indépendante, et novatrice, et donc hors des normes admises.

Le Centre Émotionnel (2,3,4) est plus concerné par la relation, et donc présent ou curieux à l’expérience.

Dans l’Émotionnel, la pensée non-conventionnelle du type 4 (Originalité) se manifeste par l’esthétisme ou la créativité artistique.

Le Centre Instinctif (8,9,1), est le plus préoccupé par l’action, la spontanéité, l’influence sur son environnement. Il sera moins conceptuel ou créatif, et aura davantage une intelligence d'ordre pratique ou réaliste.

Dans l’Instinctif, le type 8* (Puissance) peut tout à fait être terrestre et fermé aux sujets abstraits. Néanmoins lorsqu’il s’ouvre à de tels domaines, sa pensée non-conventionnelle se manifestera par une réelle force à faire bouger les choses, et par des méthodes peu consensuelles.

Néanmoins, attention : c'est aussi l'Ego de chacun (personnalité automatique) qui peut pousser tel individu de type ou l'autre à avoir ce qui peut ressembler à une pensée non-conventionnelle, alors que dans l'Essence, tous les types d'individus agissent librement et sans conditionnements, pouvant aller à l'encontre de la pensée conventionnelle lorsqu'il s'agit d'entreprendre une action juste dans le monde.

Exemples de quelques penseurs, inventeurs ou créateurs par types :

Type 1 : Spinoza

Type 2 : Sandra Maitri

Type 3 : Idriss Aberkane

Type 4 : Michel-Ange, Irvin Yalom

Type 5 : Nikola Tesla, Marie Curie, Carl Gustav Jung

Type 6 : Fiodor Dostoevski, George Orwell, Jiddu Krishnamurti

Type 7 : Mozart, Léonard de Vinci, Elon Musk

Type 8 : Socrate, Georges Gurdjieff, Martin Luther King

Type 9 : Milton Erickson, Carl Rogers

Big Five (ou Modèle OCEAN) :

Le modèle Big Five évalue l’individu selon 5 facteurs : Ouverture à l’expérience, Conscienciosité, Extraversion, Agréabilité et Névrotisme.

Ouverture à l'expérience :

Les individus avec un score élevé font preuve de curiosité, de créativité et d’ouverture aux nouvelles idées, ce qui favorise une pensée non-conventionnelle.

Conscienciosité :

Les individus avec un score élevé peuvent avoir des schémas de pensée plus structurés et organisés, et donc un peu plus ordonnés et conventionnels.

Néanmoins, les individus avec une faible Conscienciosité approfondissent moins dans la durée les sujets qu’ils traitent. Ils ont une tendance à rester généralistes ou multi-tâches plutôt qu’être spécialistes, et à se contenter d’informations parfois imprécises ou approximatives.

Analyse Transactionnelle :

Le modèle de l’Analyse Transactionnelle définit trois grands états du Moi : le Parent, l’Adulte et l’Enfant. Chacun possède en lui les trois états. Ceux-ci permettent d’expliquer nos réactions et grandes tendances naturelles internes. Ce système décrit les schémas intrapsychiques et interpersonnels, pour améliorer notre communication et nos relations. Il est applicable dans une perspective thérapeutique, éducative, organisationnelle ou de conseil.

La figure de l’Enfant peut prendre plusieurs formes :

- L’Enfant adapté soumis s’adapte aux besoins des autres, suit les règles sociales

- L’Enfant adapté victime s’efface et se dévalorise

- L’Enfant adapté rebelle prend le contrepied des normes et des règles

- L’Enfant libre exprime spontanément ses besoins, ses émotions et ses sentiments.

Les trois premiers (Enfant adapté) sont plus difficiles à vivre, puisqu'ils ont tendance à ne pas prendre d'eux-mêmes l'initiative et à attendre qu'elle vienne d'autrui.

Effectuer un travail avec l’Enfant intérieur, et contacter le quatrième, l'Enfant libre, permet de gagner plus de liberté, de sérénité et de résilience. Il incarne aussi la spontanéité, l'intuition, l'humour, la créativité, la curiosité, l'expression authentique sans la crainte du jugement d'autrui.

Conclusion :

Bien que la tendance à employer l’un ou l’autre des deux grands modes présentés ici, c’est-à-dire la Pensée conventionnelle ou Pensée non-conventionnelle, soit assez distinguable d’un individu à l’autre, ils peuvent également s’opposer ou coexister à un niveau interne chez un même individu selon les différentes sphères de la vie, ou encore au sein d’une organisation. Chacun de ces modes remplit une fonction en soi, et apporte son utilité. Se situer uniquement dans l’une de ces deux extrémités peut souvent rendre l’être humain inadapté à l’autre versant. Dans une société à dominante conformiste (ou qui récompense généralement cette tendance), la pensée non-conventionnelle est moins bien acceptée, alors qu’elle détient souvent la capacité à résoudre des problèmes que seule une minorité d'individus savent traiter avec succès.

Chacun des modèles cités et évoqués permettent de dégager des tendances générales quant à la préférence pour l’un ou l’autre des modes de pensée.

Les deux apportent chacun un rapport au monde, et constituent deux pôles duels (Ombre) pouvant être explorés voire réunifiés dans une perspective d’individuation, d’intégration ou d’évolution intérieure.

Par Julien Dzn

Comments